当事務所のHPは移転しました。新しいHPはこちら

コンサルタント紹介

倒産経験者による経営危機相談

わたしは15年間の会社経営ののち、1994年にその会社を倒産させました。

その倒産では、申立て代理人の弁護士に恵まれず、さらに破産管財人も最悪な弁護士だったので、免責獲得までの三年半はその二人の弁護士に翻弄され、免責になった段階ではそれまでのキャリアが継続できる環境になく、再起まで大変な苦労を余儀なくされたものでした。

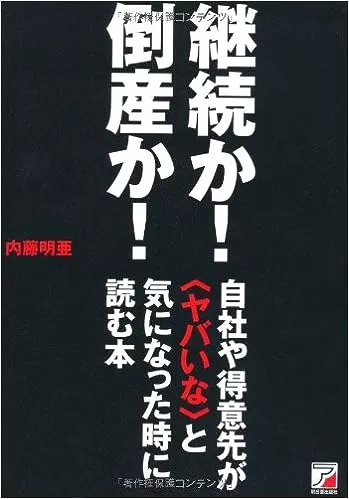

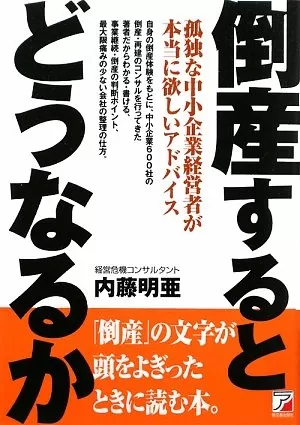

倒産の翌年、縁あって『倒産するとこうなる』を明日香出版で著すことができ、その反響の大きさと周りの支援から【経営危機コンサルタント】として再起することができました。

倒産経験者として、わたしのように弁護士にふりまわされることことなく、再起できるように「わたしの後に続く、倒産の危機に陥った経営者のために働く」と強い意志を持ったのです。

このような経験がありますので、当事務所が掲げる対応方針は下記の通りです。

-

倒産に際し、経営者のために働く申立て代理人の弁護士を確保する。

-

倒産処理は、利益を可能な限り最大化して、ダメージを最小限にして終結させる。

-

倒産のその後、経営者に再起の道を見出すこと。

経営危機コンサルタント

家業が建設業ということもあり、幼少期から多くの大工職人や今では恐らく関われないような業界の人たちに揉まれながら育ちました。

今までに小規模ながら関わった事業は建築、不動産、輸出入業、介護事業、中古車販売、飲食業、等。父が夢であった新規事業の実現のため、その融資の連帯保証人をしました。その事業は数年で倒産状態に陥ることになりました。

皆様、もうお分かりでしょうが、私も破産経験者であります。

そうした経験から、会社の経営状態は人の病気と同じ用に、まずは定期的な健康診断で早期発見・早期処置が重要です。また、事業計画の段階から入口戦略ではなく、出口戦略が極めて重要であるということを思い知らされたました。

私が経験した当時の感覚としては、まるで出口のない暗闇の中で彷徨うような思いを味わいました。生きた心地がしないような地に足がついていないような気持ちの悪い心理状態を覚えております。

前文紹介にあるように私は、幸運にも内藤明亜事務所と出会い、早期に社会復帰を実現することが出来ました。余談ですが、私のご先祖様を辿ると、士族であったこともあるでしょうか、代々その地域では相談役のようなことをしてきたと聞き、私もいつか困っている人の役に立つなにかを生涯の仕事として出来ればと思い描いてました。これが運命なのでしょう、今に至ります。

悩んでいたら、どうぞ相談にきてください。

私はあなたの味方です。待ってます

現在、経営危機に陥り、先行きの見えない中にいる経営者の皆さん、その苦しみも不安も孤独も、経験者であるわたしには痛いほどわかります。しかし、時間と知恵と決断力さえあれば、この状況は最小限の痛みで終わらせて、再起することができます。

どうか、相談に来てください。

このコロナ禍の中で、[オンライン相談]も充実してきました、以前は当事務所に来ていただくことが多かったものですが、今は地方都市の方の相談にも応じています。

強み

-

倒産経験のある

コンサルタント経営危機(倒産)の問題は相談に応じてくれるところがなかなかありません。 会社を残す。事業を残す。雇用を維持する。家族を守る。財産を少しでも残す。再起再生ができる。 百の倒産があれば百の解決方法があるのです。倒産処理はどれも同じものはありません。

-

豊富な

相談実績1995年から20年以上累計1000件以上の相談実績 が御座います。倒産に必要な理解のある弁護士も確保してあります。 これらの実現は、倒産処理の現場を数多くこなしていなければ対応できません。

-

初回相談

無料日本全国区対応可能です。 決算書をお送りいただく前に事前のオンラインか電話での 打合せ ( 無償 ) をするようになっています。

新型コロナ発生以前は、決算書を持参して東京都新宿区にある当事務所にきていただく相談スタイルがほとんどでした。

ところが新型コロナ発生からは、面接相談ではなく感染回避のためオンライン相談が多くなっています。

そこで、新たな対応方法として【事前(無償)オンライン相談】を設定しています。

これは、相談のお申し込みをいただいた方に[質問票]をお送りし、それに記入していただいたものを素材に、かんたんな相談を行うものです。

これは、[決算書]を拝見する前の、あくまでも[実際相談]を前提とした事前相談です。

そのうえで信頼関係が築くことができたら、[決算書]を拝見させていただきながらの[相談]、すなわち【面接相談】もしくは【オンライン相談】に移行します。

【事前(無償)オンライン相談】のお申し込みは、[電話]もしくは[メール]で承っています。

[電話お申込み]は[03-5337-4057]です。

お電話いただいたら、才藤卓から[質問票]をお送りし、相談日時を確定します。

[Zoom]でよろしければいただいたメールアドレスで招待します。

[メールお申込み]は[ こ こ ]をクリックしてください。

お急ぎの方、あるいは直接面談の方が安心するといく方は、もちろんこのプロセスを経ずに直接相談に移行する

このホームページでの表記は修正中ですので、判りにくいかもしれません。

ともあれ、電話いただければパートナーの才藤が対応します。

お気軽に電話ください。

ブログ

著書

その他の著作

ダウンロード

内藤明亜事務所

東京都新宿区北新宿1-17-3 金元ビル202

TEL : 03-5337-4057

FAX : 03-5337-4058

-

新宿駅、新大久保駅より当事務所へ向かっていただきますと、セブンイレブン北新宿1丁目店が見えます

-

セブンイレブンより50m進んでいただきますと当事務所が確認できます

-

お車でお越しの場合は、事務所横にコインパーキングがございます

-

ビル入口に到着しましたら門扉(鍵無し)を開けてお入りください

-

エントランス(自動ドアロック無し)より2階へお願いします

-

階段で2階(202号室)へお願いします